|

|

1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:35:57 [編集/削除]

539 x 769

|

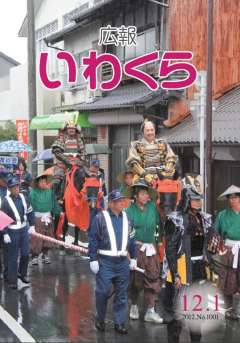

広報紙「いわくら」12月 1日号 ・ 11月 1日号 か、パソコン(広報紙「いわくら」 が閲覧できます。) のいずれかか、その両方をお持ちの方は、あわせてご覧下さい。

|

|

|

2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:37:30 [編集/削除]

|

|

3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:38:32 [編集/削除]

|

|

4 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:44:13 [編集/削除]

|

|

5 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:45:48 [編集/削除]

広報紙「いわくら」 は、岩倉市政やイベントなどが掲載された住民の情報源であり、これを手にしてお子さんやお孫さんの定期検診や予防接種などの情報、または岩倉市内における各種行事の日程などをお知りになる方々が多くおられることでしょう。

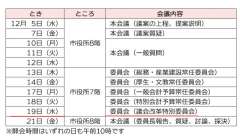

日頃目を通す機会もある中で、『 委員会(議会改革特別委員会)』と、本来の『 自治基本条例審査特別委員会 』とは、言葉の意味においてもまったく違う内容に受け取られる文言を差しはさみ、なるべく多くの人々の関心を惹かないよう、目に留まらないようとする、行政(職員)による情報の操作や印象の操作は明白です。

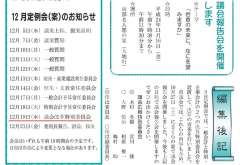

友人に見せてもらった、広報紙「いわくら」12月1日号においても、「岩倉市自治基本条例案」 の掲載がありませんでした。

周知広報も図ろうとしない、多くの目に触れることから敢えて遠ざかろうとする意図が明白なこの条例(案)により、『最高規範』 『自治体の憲法』 として、自治体行政(機関・職員)、議会、市長、まして住民の権利義務が大きく拘束されることになろうとしています!

|

|

6 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:46:36 [編集/削除]

多くの方々は、岩倉市議会での内容については、関係者以外にはあまり関心がないものと思いますが、それでもどういった内容の事柄が審議され、議決を経ていくのかの把握は、たとえ概要に過ぎないものでも、その情報に触れる機会があるのとないのとでは、それが住民の皆さんとしての権利や義務に大きく関わる内容であるほど、それを周知させていくことが、住民の皆さんの負託を受けた行政(職員)の責任であります。 逆にいえば、行政(職員)による恣意的な情報操作や隠ぺいも可能であることを、今回の件は証明してもいます。

「岩倉市の職員だから、岩倉市のために住民のためにやってくれているんだろう。」 と、たいていの方々はそう思っていますし、実際、岩倉市の行政は日々運営されているのですが、率直に言えば、行政職員のすべてが気概をもって職務に従事しているという幻想は捨て去るべきです。 行政機関の体質からくる性向は、『協働』 で変わるものでもありません。『協働』 といえば耳ざわりよく聞こえますが、結局は、【 徭役(ようえき) 】 なのですから。

|

|

7 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:47:56 [編集/削除]

国政と地方議員とでは、住民との密度の違いから意識の差がある場合もありますので、保守系、革新系にかかわらず、お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!

彼ら議員らに、最終決定権があるからです!

いったんこの条例が制定されてしまうと、改廃は極めて困難です!

「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです!

この条例は廃案にすべきです!

たとえ、住民寄りに手直しがされたとしても、廃案にすべきです!

こんな条例は、まったく要らないのですから!!

|

|

8 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:49:04 [編集/削除]

岩倉市議会会派別名簿(平成24年7月1日現在)

創政会

須藤 智子

黒川 武

梅村 均

関戸 八郎

松浦 正隆

伊藤 隆信

清風クラブ

大野 慎治

井上 博彦

公明党

相原 俊一

加納 のり子

日本共産党岩倉市議団

横江 英樹

桝谷 規子

木村 冬樹

民主クラブ

宮川 隆

塚本 秋雄

|

|

9 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:50:19 [編集/削除]

※ 企画財政課 企画政策グループの行政職員らは、ほとんどが自治労組合職員らか、推進確信犯らですから、電話で抗議してもまったくムダです。

|

|

|

|

|

1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:40:38 [編集/削除]

■ 根底にある危険な理論

自分の住む地方自治体をより良くしたいと思うのは、そこに住む者として当然のことです。そして、自治基本条例をその思いを形にしたものとして考えている方が大多数だと思いますし、先日浪岡地区で開催された自治基本条例巡回フォーラムにおいても、自治基本条例の意義は、「青森市を元気にするため、暮らしやすいまちにするための、理念、制度、仕組みをまとめた条例(きまり)」 だと説明がありました。

私も、自分の愛するまちである青森が良くなることなら、もちろん大賛成ですが、自治基本条例の理論やその政治的背景について調べれば調べるほど、この条例の正体がとんでもないことが分かりました。

■ 違和感の正体は、我が国の秩序の破壊

先日浪岡町で行われた自治基本条例巡回フォーラムの中で行われた佐藤淳という方の講演の中でも、地方自治の本旨における団体自治とは

「地方自治体の自立。」

「中央政府からの独立、干渉されない。」

「地方政府のできることは、中央政府は、してはいけない。」

であり、住民自治とは、

「住民の政治、行政参加。」

「住民自らの意思に基いて自己統治を行うこと。」

という発言がなされましたが、私は違和感を感じました。

先ず、中央政府からの独立、干渉を受けないって言っていましたが、我が国においていったいいつ「地方政府」が設立されたのでしょう。

そもそも地方自治とは国家に由来する統治権を憲法以下の法律に基づき地方自治体に一部移譲しているのであって、国家の統治権や法体系から独立しているという考え方は、明らかに誤った(異端な)学説に立脚した非常識な話と言わざるを得えないのではないでしょうか。

また、「住民の政治、行政参加」も、住民の直接参加ではなく、法の定めにより自らの管理する選挙で議員や首長を選ぶという意味です。我が国は、いつから直接民主制になったのでしょう。

このような考え方は、もちろん講演者のオリジナルではありません。オリジナルは、松下圭一氏の『市民自治の憲法理論』の中で、地方自治体を国家の統治権から独立した存在だと主張する二重信託論と思われます。

このような考え方は、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国のように、もともと別々の国(独立した政治システムを持つ地域)が、連邦制の下に国家を作ったという場合に成り立つ話で、社会契約の上に国家を創設したと理解するようです。

一方、このような社会契約というような考え方は、我が国のように2600年以上前から朝廷を中心とした統一国家(一つの家族のような国家)を形成してきた国においては、全く成り立たない話であり、日本人には馴染まない感覚ではないでしょうか。

しかし、このような誤った論理に基いて自治基本条例を定めてしまった自治体はすでに200近くになっています。中でも、川崎市自治基本条例はもはや、法秩序の破壊といえるひどいものです。

---------------------------

第4条 市民及び市は、次に掲げることを基本理念として市民自治の確立を目指します。

(1) 市民は、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本として、その総意によって市を設立し、地域社会における自治の一部を信託していること。

第10条 市に、議事機関として、選挙によって選ばれた議員で構成される議会を設置します。

第13条 市に、選挙によって選ばれた市の代表である市長を設置します。

---------------------------

常識人なら、市民が市を設立したっていつ? と違和感を感じるはずです。というのも、市町村や首長や議会は地方自治法、延(ひ)いては憲法の規定により設置されているというのが正解なのですから、それは当然の違和感なのです。

地方や地域が独自立法権や独自行政権を持つということは、アメリカの州法による違いに見られるような、同じ罪でも罪の重さが違う、罪になる市とならない市があるなんてことが、将来我が国でも起こりうるということで、やはり日本人には馴染めない考え方といえます。

|

|

4 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:47:35 [編集/削除]

地方自治体へこれらの思想を急激に浸透させたのは、民主党の支持母体の中核である自治労と言われています。自治労は、60%もの組織率を持つ地方公務員の労働組合で、以前は主に社会党を支持していましたが、現在は主に民主党を支持する偏向思想を持つ極めて政治色の強い労働組合です。というのも、2009年の「自治労運動方針 第2章 たたかいの指標と具体的進め方」には、

「核兵器廃絶の取り組み」

「部落解放、人権のまちづくりの取り組み」

「子どもの人権を守る取り組み」

「政権交代にむけた民主・リベラル勢力の総結集の取り組み」

「アジア・太平洋地域を中心とする国際連帯の取り組み」

など、もはや公務員の労働運動とは無縁の政治的主張が堂々と書かれています。

そして、その自治労のシンクタンクである地方自治総合研究所(旧自治労総研)が、自治基本条例に関して理論的な指導を行っていたのです。

それは、全国津々浦々の市町村の自治基本条例が、まるで判を押したように同一内容であること、自治基本条例検討委員会等の立ち上げの際には多くの自治体で地方自治総合研究所の関係者が講師や講演者として招かれていること、ダメ押しともいえる証拠は 自治労2009-2010年の自治体政策集に、自治基本条例の制定について詳細に書かれており、しかも自治基本条例の警戒すべき問題点がすべて確保すべき点としてズバリ網羅されていることからも明らかではないでしょうか。

当市の条例案にも盛り込まれているものに○を付けてみましたが、やはりご多聞に漏れず、自治労が重要とするポイントはほぼ全て網羅されているのがよく分かります。

---------------------------

自治労2009-2010年の自治体政策集 <市民自治の実現>

・ さまざまな行政サービスの実施において、市民(住民)、利用者、市民活動組織が運営や政策決定に参加・関与できるしくみを追求し、市民(住民)参加をすすめます。○

・ 市民(住民)自治を中心に据えた「自治基本条例」を制定します。○

・ 自治体の総合計画の策定にあたって、市民参加を確保します。○

あらゆる行政施策・制度の決定にあたって、市民(住民)の意見を求めるパブリック・コメント手続きを導入します。○

・ 行政の諸施策について、市民提案制度、職員提案制度を導入します。○

・ すべての審議会において可能な限り委員の公募を行います。○

・ 常設型の住民投票条例の制定を含め、重要な施策の決定に住民投票制度を導入し、投票権を20歳未満や外国籍市民(住民)にまで拡大します。○

・ 行政評価制度を導入します。評価制度を自治体行政全般に適用するため、条例化を含む制度化を行います。評価結果を市民(住民)に公開するとともに、「市民評価委員会」など評価に対する市民(住民)参加のしくみをつくります。○

・ 基礎自治体よりさらに小さな地域(市町村合併前の旧町村や小中学校区単位など)における市民(住民)参加のしくみを追求し、小さな自治(自治体内分権)を実現します。地方自治法の地域自治区制度や合併特例区制度の採用や既存の住民組織の見直し、再組織化、活用を追求します。○

・ 市民(住民)の多様な活動を促進・支援するため、活動スペースや情報の提供、活動支援施策を拡充します。

---------------------------

この中でも危険かつ警戒が必要なのは、以下の4点です。

1.さまざまな行政サービスの実施において、市民(住民)、利用者、市民活動組織が運営や政策決定に参加・関与できるしくみを追求し、市民(住民)参加をすすめます。

2.すべての審議会において可能な限り委員の公募を行います。

3.常設型の住民投票条例の制定を含め、重要な施策の決定に住民投票制度を導入し、投票権を20歳未満や外国籍市民(住民)にまで拡大します。

4.自治体の総合計画の策定にあたって、市民参加を確保します。

ちょっと余談になりますが、私は自治労には入っていません。あくまで私の個人的な感想ですが、彼らの主張に常に自分たちさえよければ他がどうなろうが関係ないという空気を感じて脱退しました。だって彼らは、給与の官民格差が0.3%って言っているんですよ。調べたら、青森県民間平均年収は、360万円で(40歳)全国ワースト1位だそうです。それに対して大して出世していない私の年収ですら600万円を超えています。

多少の計算方法の違いはあるかもしれませんが、2倍近い格差を0.3%だと言っているような組織の言うこうとなど信用できないと思っています。

|

|

5 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:50:53 [編集/削除]

■ 特権市民の誕生 なぜ自治基本条例なのか

一般的に現状を変えようとする人々は現状に満足していない人、守ろうとする人はその逆です。それでは、地方行政、地方議会について考えてみると、現状を守りたい人は主導権を握っている多数派である保守派、現状を変えたい人は万年少数勢力である革新派と言うことができます。

少数派は、選挙結果によって現状を変えることが困難であることはよく理解していますので、選挙によらず主導権を握れる方法を考え出したのです。それが市民参画システムであり、それを実現する手段こそ自治基本条例と考えているのではないでしょうか。

表向きは自治基本条例の導入理由として、少子高齢化の進展や地域コミュニティの希薄化などを挙げていますが、自治基本条例に早くから取り組んでいる市町村はニセコ町をはじめすべて革新派首長ですし、急に全国展開が始まったのは、民主党への政権交代後のことです。(自由民主党は自治基本条例に明確に反対しています。)

当市でも「市を元気にするため、暮らしやすいまちにするための条例」 などの耳触りの良いキャッチフレーズを使って、多数派の人々の目を晦(くら)まし、何ら疑問を持たせずに賛成させ、少数派でも選挙の結果に関係なく主導権を握れる新たなしくみを作ろうとしていると見ています。

これは、一人1票という政治参加の機会平等の破壊に他なりません。そして、新たな特権市民を生む、明らかに不平等なシステムであり、民主主義の破壊なのです。

このしくみは、少数派が市民参画を隠れ蓑にして、自分たちの仲間に組織的な支援を行いながら市民として送り込むことで、行政の政策立案に直接参画し、地方自治体における主導権を握るということです。この点を事務局に強く指摘しましたが、「参画する時間が取れない人は、アンケート等で参加できますから不平等ではありません。」 などという詭弁を述べるだけでした。

|

|

6 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:53:33 [編集/削除]

■ 市民とは何者? ブラックボックスの中の公募市民

自治基本条例が成立すれば、市のほぼ全ての政策が公募市民参加の委員会で立案されることになりますが、先に市民参画を隠れ蓑にして ... と述べましたが、その公募市民こそが肝心要なのです。

皆さん、毎週のように昼日中から年間数十回も行われる委員会に参画しようと応募する人ってどんな人か想像してみてください。皆さん自身は、参加できますか? できないという方がほとんどでしょう。

では、参画する人ってどんな人でしょう? 暇な人でしょうか? しかし、暇だからといって、わざわざこんな面倒なことに首を突っ込んだりしますか ...

おそらく、こんなことに自分から積極的に参加する人は、市民参画自体が職業の人か、市民参画することにより自ら(所属する ・ 関連する団体)に利益がある人が多数を占めるとみるほうが自然でしょう。

事実、全国の自治基本条例における議論でも、公募市民の多くは、プロ市民と揶揄(やゆ)される特定のイデオロギー(観念)を持った人が多い傾向にあるようです。それらプロ市民の多くは、いわゆる左派系労働運動をしていた人や、特定の政治的意図を持つ団体の影響を強く受けているNPO等の職員だと言われています。

また、応募する側だけでなく、選考する行政側が自らの目的達成に都合のよい偏った不正な人選をすることも十分に考えられます。

当市の自治基本条例検討委員会の委員においても、不可解な点がありました。

1.条例の制定そのものに反対若しくは、疑問を呈する者が一名もいないこと。

2.外国人を市民とすることに対して、反対意見を述べるもの者が一名もいないこと。

3.既知の間柄ではないかと思われる者がいること。

4.青森市の良さががまだよくわからないと明言する者がいること。

5.政治的中立を応募条件としながらも、政党の公認で県知事選に出馬を予定していた者がいること。

自治基本条例については、自由民主党という長年にわたり与党であり、青森においても多数の支持者を持つ団体が反対を唱えているにもかかわらず、委員会の議論では反対意見が全く存在しないことや、外国人に住民投票権の付与について全く問題視されないことから、私は本委員会が偏った政治信条を持った人々によって構成されているのではないかという疑いを持ちました。

そして、どんな人々が委員に選ばれたのか、逆に落選した人はどんな人なのか、職業・経歴・応募動機、青森市民であること、政治団体の関係者でないこと等の応募資格に関する調査結果、また最後に市民の義務である納税の義務も果たさずに好き勝手言っている委員がもしもいたりしたら、とても許せないという思いから、市税滞納者でないことを確認した調書について情報開示を求めました。以下はその情報公開請求の請求内容の写しです。

|

|

7 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:53:56 [編集/削除]

私の意図として委員個人を特定しようとしていないことは、個人情報は不要だと記載していることからも明確に理解できると思います。しかし、この情報公開請求に対する市民政策課の情報開示は、以下のように不誠実そのものでした。これで自治基本条例案の中では、行政運営の透明性や情報公開を謳うのですから、笑止千万です。

今回の情報公開請求ではっきりしたことがあります。それは、市民参画の市民が完全なブラックボックスの中で決定され、どんな政治的意図や思想信条を持っているのか全く分からない人間が、あたかも市民代表ですという顔で市の政策を作っていくことが可能となるということです。

また、一方で行政が自分たちに都合のいい人間だけを選抜し、反対派は落選させておきながら、市民参画の名の下に市民不在の行政を行うことも可能になるということです。

同僚のことで、こんなことは考えたくもありませんでしたが、個人情報に無関係な部分まで全て非公開とした情報公開や、自ら規定した応募資格について調査すら行っていないという不誠実な対応を考えれば、そのくらいのことをやってこないはずはないと断じざるを得ません。

たとえ、そのような不正に気付いたとしても、市長が推進している政策に反対の立場を取ることは面倒なことになるので、それ以上は踏み込まないでしょう。

直言すれば、公務員は保身のため見て見ぬ振りをする者が大多数であり、特権市民と対決してまで市民の利益を守ろうとする者は、残念ですがごく少数と思われます。

市民参画というシステムは、その特権市民たちが、どこの誰であるのかも知られずに、何らの責任も負わずに、自らの政治的意図や思想信条を実現可能とするシステムであり、少数派勢力は、そのシステム作りを目指しているのです。

しかし、最終決定権は、我々が選挙で選んでいる議員が行っているのだから大丈夫、心配ないという意見の方もいらっしゃると思いますが、政治家は、どうしても人気商売という側面があります。その人気商売の政治家が、市民の代表とされる人たちが作った案にもう一方の代表である市長(行政)がお墨付きを付けて提出した議案を、自治基本条例に議会も行政も 「市民自治を推進しなければならない」 と自治基本条例に雁字搦(がんじがら)めに縛られた中では、たとえ中身が公正、公平といえないものでも否決するのは困難になり、せいぜい幹の部分ではない枝葉の部分を修正するのが精一杯とならないと言い切れるでしょうか。

市民参画は、青森市民でなくても、国籍がなくても、偽名でも、ヤクザでも、税金を滞納していても、政治団体からのまわし者でも、誰でもできる。また、行政側が自分たちに都合のいい人間だけを選び、市民の声だと見せかけることもかんたんにできる。

みなさん、こんなシステムを本気で入れつるもりですか?

|

|

8 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:55:19 [編集/削除]

■ 市民を一括りにするウソと少数派の戦略

次に、市民参画が何をどう変えるのかについて考えてみます。

先ず、市民・議会・行政の関係を、テレビでも、新聞でも、下図のような対立構造で表現することがよくありますが、実はこの構図はウソですよね。

また、議会と行政が「なあなあ」なのが良くないというような話を聞きますが、議会も行政の長である市長も同じ人々が選んでいるのに、同じ路線になるのは何ら不思議がないのです。

この対立の構図に基づいて、「もう、議会や行政だけに任せてはおけません。市民が積極的に市政に参画し、市民の力で議会や行政を変え、わが町をよりよくしましょう。」 などという人がたくさんいます。

聞き流していると気づきませんが、少し考えてみれば、この対立の構図もウソだし、市民参画が町をよくするというのもウソだとわかります。本当の対立は市民の中にこそあるのですから。

(画像:市民の中の対立(報われない少数派の不満))

真実は、市民の中でも利害得失、思想信条の違いにより、多数派から少数派までいくつかの集合があって、その間のには集団ごとに対立し、それぞれに自分にとって都合のよい政治的な目標を持っているということにあります。

そこで、それぞれの集団が行政に対して与える影響力を従来の議会を通じた影響力と、自治基本条例による市民参画図を通じた影響力について図に表してみると、少数派にとって優れた戦略であることがわかります。

(画像:市民参画による影響力の変化)

市民参画とは、議会経由(選挙結果)では本来影響力の少ないはずのA集団が、市民参画によって、本来多数派であるB、C集団以上に行政に影響を与えることを可能にする危険なシステムです。

市民間の対立は、選挙を介して議会に反映され、それぞれ集団の行政への影響力の大小になります。

つまり、多数派の人は、議会を通じて行政に大きい影響を与えるため 自らの意に沿った施策が行われるので、わざわざ自分の時間を犠牲にしてまで行政に直接影響を与えようとする必要はありません。一方で、少数派は、議会を通じて影響力を行使することができませんし、現行制度では市民参画が制度的に保障されていませんから、直接行政に訴えたところで自分の政治的目標を達成することなどできません。

市民参画とは、頭のいい少数派が勝てない選挙に関係なく、自らの政治目標を達成できるシステムを市民参画という甘い罠を仕掛けて実現しようとしている巧妙な作戦だと理解すべきです。

市民参画がいかに政治を変えて(壊して)いくのかを図解してみました。図中、行政と市民の対等な共働においての「実質的には市民優先」というのは、声の大きい市民と戦ってまで世論(多数派意見)を代弁しようとする職員は極少数という意味です。

|

|

9 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:56:36 [編集/削除]

■ 市民参画の論理的な破綻

市民参画の意義について、幅広く市民の意見を集め、行政施策に反映させるためというのは、少なくとも表向きとしては、賛成派、反対派問わず異論のないところでしょう。言いかえれば、あらかじめ偏った人を委員として集めるのは、ダメということです。

しかし、先ほど述べているように市民とは一括りではなく、思想信条によって様々なグループに分かれていますので、よほど恣意的に人選を行わなければ、その委員会が一致した見解、結論を得るのは至難の業なはずです。

例えば、自民党の支持者と社民党の支持者の間で今後の青森市の総合計画を作成する議論をしたらどうでしょう? おそらく、何一つまとまらずに、ただただ時間ばかり、コストばかりがかかって、最終的にも何も決められず終わるでしょう。

逆に、この人たちがお互い納得できるようなことは、そもそも最初から議論の必要すらない当たり前であり、結局のところ、市民参画というシステムは、この程度の議論の余地のない当たり前の話しか解決できないことになります。

偏った人選にならないよう公正を期して、裁判員を選ぶように無作為抽出で委員を選べば、時間とコストを膨大にかけても何ら結論は得られないが、偏った人選をするのでは、市民参画の意味を失うということです。

このことから市民参画は、そもそも破綻した論理だといえるのです。少数派がズルをして主導権を握ろうとするから、こんなおかしなしくみが必要になるのであって、真っ当な政治には、全く必要のないしくみといえます。

2011/12/25

|

|

10 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 05:00:50 [編集/削除]

■ 市民参画の本質をさらけ出した新・青森市自治基本条例検討委員会

10月15日にスタートした新・青森市自治基本条例検討委員会ですが、新公募委員 8名のうち 7名が前任の委員という信じられない事態となりました。会議録によると、公募委員を 8名募集したところ 10名の応募があり、市は 7名の前任者を選抜したとのことです。ひょっとしたら、選考に漏れた 2人も前任者だったのかも? と思いたくなるほどです。このことは、青森市自治基本条例検討委員会が、自ら市民参画の本質をさらけ出したということに他なりません。

市長の公約かつ悲願ともいえる自治基本条例の検討委員会が、住民監査請求により違法に設置された委員会とされ、更にその後議会に委員会設置を諮った際にも否決されたことが地元新聞にも何度となく大きく取り上げられて、多くの住民の知るところとなったにもかかわらず、新たに公募委員に応募してきた人数はたったの3名です。

広く市民の声を市政に取り入れるために市民参画が必要だと言ったところで、25万人の有権者のうち自ら応じたのは、たったの10名。 応募人数を有権者数で割ると、10÷250000×100=0.004% 市民の声の声の正体は、有権者の0.004%の声なのです。 つまり、自ら市民参画しようという人は 25000人に1人しかいないということになり、敢えて乱暴な言い方をすれば、変わり者とも言えるでしょう。

しかも、会議録を見る限り、今回も公募、非公募を合わせた16名全員が自治基本条例に賛成の立場のようです。これは、穿(うが)った見方をするなら、市民の中から 0.004%の強く賛成の意思を持った人を集めて、市民の声のごとくでっちあげることで、市長公約を実現しようとしているとも言えます。

しかし、あながち、穿った見方ではないかもしれないのです。というのも、自治基本条例の制定することに断固として反対の意思を示している自由民主党は、2010年の市議会議員選挙において合計は 約36000票を獲得しており、投票率を 48%として 36000÷250000×0.48×100=30%、実に有権者の 30%の支持を得ている計算になり、自由民主党支持者のうち、3割の人だけが自治基本条例に反対していると仮定しても、有権者の 9%、約1割の人は自治基本条例制定に反対と推察することができるからです。

単純に比較できるとは申しませんが、この委員会に自治基本条例に反対する立場を取る人が一人もいないという状況は、市民の声を反映していないだけでなく、やはり市側はそもそも市民の声など反映するつもりがなく、自らの目的達成の手段として委員会を設置した疑義が濃厚であると言えるのではないでしょうか。事実、私の身の周りでは、自治基本条例に賛同し、必要性があるという人など見たことがありません。

|

|

11 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 05:02:54 [編集/削除]

そもそも、新聞紙上で自治基本条例が取り上げられるまでは、それこそ 99.9%の人が自治基本条例など知らなかったことでしょう。しかし、議会や新聞で問題点が指摘される中で、中間報告に対する市民意見にも疑問視する声がかなり増えてきたことがわかります。実際に私が自治基本条例や市民参画の内包するデメリットを説明すると、本当に 10人が 10人とも「そんな条例必要ない」、「市民参画で市の重要施策なんか決めたら、とんでもないことになるんじゃないか。」と口を揃えて言います。

また、見過ごせない点として、今回の委員選定にあたって、これまでの市議会の質問において、神山議員が指摘した前委員会の自治基本条例制定に賛成一辺倒の議論には偏りがあるのではないかという指摘、中田議員が指摘した賛成派だけを委員としている状況は、もはや検討委員会ではなく、策定委員会ではないかという指摘を全く無視していることです。

このような議会を無視した今回の委員会人選に対して、議会、とくに市政会や自由民主党はどのような対応をとるのか目が離せませんし、我々市民の民意そのものである議会の権威にかけて、毅然とした対応を取っていただきたいと思います。

市は、これまで自治基本条例や市民参画について広報する際に、デメリットを一切知らせてきませんでした。そして、議会からの指摘を受けて、なおこれらのデメリットを伏せて広報広聴活動を行うならば、残念ですが、もはやデメリットを隠ぺいしている疑義が濃厚と言わなければならないでしょう。

もう一点重要な見過ごしてはならない点があります。それは、今回設置された委員会は、前委員会とは性格が全く異なるものであるということです。

前委員会は、結果として監査委員会より違法の判定を受けたものの、設置時点においては、市長の私的諮問機関として、委員は私人として好き勝手に自分の考えを言うだけで良かったのですが、今回の委員は市の附属機関の委員、すなわち非常勤の公務員という身分で議論を行う必要があるということです。

この種の非常勤の公務員は地方公務員法の規定の適用こそ受けませんが、それでも一定の公務員倫理は求められると考えられます。このことは、附属機関条例主義の観点から見ても論証できると思われます。

委員は自らが自治基本条例制定に賛同しているとしても、条例制定反対の意見があることを考慮し、公益の観点から自治基本条例制定のメリット、デメリットを合理的に比較衡量して、条例制定の必要性から論じなければならないのではないかということです。

|

|

12 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 05:03:13 [編集/削除]

附属機関条例主義

附属機関は、昭和27年の地方自治法改正以前は必ずしも法律または条例の根拠を要せず、執行機関が規則その他の規程で任意に設置することができましたが、改正によりその設置について法律又は条例の根拠を要することとなりました。

この改正の意味は、岩崎忠夫著『実務地方自治法講座2条例と規則』の中で、以下のように解説されています。 附属機関は、昭和27年の法改正までは、必ずしも法律又は条例の根拠を要せず、執行機関が規則その他の規程で任意に設置することができるものとされていた。しかしながら、附属機関も普通地方公共団体の行政組織の一環をなすものであるから、どのような附属機関が設置されるかということは、住民にとって大きな利害関係事項であるところから、その設置については法律又は条例の根拠を要することとされ、議会によるコントロールに服することとなった。

岩崎氏の言う附属機関の昭和27年の地方自治法改正の意味が、住民の利害関係に影響を与えること、換言すれば、執行機関が自由に附属機関を設置することで住民の利害関係を毀損することを防ぐ目的を持つものであると考えることに異論はないでしょう。

では、本件自治基本条例検討委員会において、住民の利害関係を毀損するということが、具体的に何を指すのでしょうか。それは、自治基本条例の制定には賛否両論あることが選挙という手続きを経て民意を反映した議会の反応に鑑みて、疑う余地がないものである以上、住民の利害関係とは、条例制定に賛成する住民とそれに反対する住民の利害の相反に他ならないでしょう。

ならば、当該委員会が条例により設置された目的は、住民の利害関係を毀損しないこと、すなわち賛否両論を担保した議論を行うということのはずです。市も議会も、そして当該委員も、誰もこの点を考えていないようなきがしてなりません。

とはいえ、既に青森市自治基本条例検討委員会は、動きだしました。現在利害関係を毀損されている市民である私としては、市には自主的に、次のような取り組みをしていただきたいと考えます。

1.住民の利害関係を毀損しないよう、速やかに委員の現行委員の半数を反対意見を持つ委員に変更し、自治基本条例制定の是非、必要性、具体的には憲章や宣言とする方が適切ではないのか等の議論を行う。

2.自治基本条例に関する広報広聴活動においては、市民参画の問題点、自治基本条例の問題点をフェアに公表する。(資料作成は全力で、協力させていただきます。) しかし、市長の任期中に絶対に自治基本条例を成立させたい市は、こんなこと絶対にしないことは明白です。

そして、委員の皆様にも心からお願いいたします。たとえ、自らが自治基本条例制定に賛同しているとしても、公務員としてフェアな立場に立ち、条例制定反対の意見があることを考慮し、公益の観点から自治基本条例制定のメリット、デメリットを合理的に比較衡量して、条例制定の必要性から論じてくださいと。 とは言ってみたものの、委員の人がこのブログを見ることもないでしょう...

やはり、ここは市民の代表者である議会に何とかしてもらうしかないでしょう。

2012/11/11

|

|

|

|

|

|

|

|

1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-27 02:38:05 [編集/削除]

【自治基本条例はなぜつくってはいけないのか】 自治基本条例を制定してはいけない理由を、東京都文京区の条令を例に説明します。

文京区 自治基本条例 について

平成16年12月の文京区区議会で、文京区自治基本条例が制定されました。こうした条例は、昨今全国各地でつくられ、またつくられようとしています。しかしながら、なぜ条例をつくるのかも、条例の中身についても、当該自治体住民に周知されているとは、とても言えない状態です。

こうした状態で、自治基本条例が無批判に制定されていくことは、地方自治にとり重大な危機です。端的に言って、自治基本条例は、全体主義条例であり、かつ国家主権の解体、「国民主権」の侵害に道を開く、危険な条例です。

本稿は、文京区の自治基本条例に即して、それがなぜいけないのか、今後どうするか、について簡単に述べ、文京区を「先進国型全体主義」から解放するための一助にするために書かれます。ただし、本稿は、区議会で確定した条文を精査する機会をまだ得ない段階で書かれています。依拠するのは、「「文の京」の区民憲章を考える区民会議」の最終報告です。

〔文京区自治基本条例はどこが間違っているのでしょうか。〕

① 制定しようとする考え方自体が、間違っています。

② 制定手続きが、間違っています。

③ 内容が、間違っています。

1. 文京区自治基本条例には何が決められているのでしょうか。

① 自治の理念が「協働・協治」であること。

②「自治政府」の政治活動に参加する権利主体。

③ 区、区議会、区長、区職員の責務。

④ 参画権。

【文京区報より】 平成15年3月15日付 文京区報一頁下段において、煙山区長は述べています。「これまで本区では、各種の計画策定や施策の実施にあたり積極的に区民参画を推進し、「区民と共に生きる」区政運営を行ってまいりました。―中略― 21世紀の自治体運営のあり方を示す区民憲章は、これからの文京区にとって欠くべからざるものです。本年は、この報告書をもとに区民公募委員を含めた検討組織を発足させ、「文の京」の区民憲章の策定に着手いたします。」

|

|

2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-27 02:39:07 [編集/削除]

2. 自治基本条例はなぜ危険なのでしょうか。

◆【制定しようとする考え方、そのものが間違っています】

文京区に「憲法」はいりません。

イ)国政の基本は憲法に規定されています。地方自治もその下にあります。事新しく、基本理念など決める必要はありません。 区という、最も身近な基礎自治体の仕事は、区民生活に密着した具体的問題の具体的解決です。それは状況の変化に応じて、適宜施策を立案して実行すればよいのです。

施策の実施に「住民参加」が必要な場合は、その都度、提案して理解を得て実行すればよいのです。その施策の方針、重点課題については、区長が提示し、議会の承認を得て実行します。どういう施策を中心におくか、それは区長選挙の争点です。 区長が変われば施策は変わってよいのです。(議会の了解を得られれば。)

ロ)文京区の特色、など無理して決めることはありません。二十三区それぞれ違いはあります。しかしそれは自然と形成されるものです。緑が多い、学術機関が多い、歴史的建造物が多い、それらはそれらで大事にしていけばよいのです。 そのために、例えばマンション建設で大木を切らざるを得なくなったら、どっかに移植できる仕掛けをつくる、といった個別の政策をとればよいのです。大網を被せるような条例は、政策の柔軟性を奪います。

ハ)文京区には、基本構想があります。 しかしそれは「区民や議決機関(区議会)を直接拘束するものではない。 したがって、区政全般の基本姿勢を明確に示し、区民の権利義務、区議会及び行政の役割・責務などを規定するためには、別に区の憲法ともいうべき(自治基本条例)を定める必要がある。」(文京区区民憲章研究会報告) として、この条例がつくられたのです。

しかし、人口約17万人、二十三区で四番目に小さい文京区で大仕掛けの条例が必要でしょうか。 新しい「権利」など要りません。 国法に規定されたもので十分です。 自治基本条例が無くても、情報公開条例も景観条例も出来ます。 そうして課題を具体的に一つ一つ解決していくことが、必要とされてい地方政治です。

ニ)煙山区長は、自己の在任中は議会の承認を得て、自己の政策を推進すればよい。 しかし、自分の任期を越えて後任の区長の政策まで、自己の在任中に拘束するような条例を定めようとすることは越権です。 本条例制定は、区長の憲法ごっこです。

その結果として、区民の国民としての権利を損ない、議会の自主性を損ない、区の行政責任を曖昧にし、恣意的政治活動団体の跋扈を許す結果となっては、無責任の極みです。 そうした条例を可決してしまった議会も、責任を免れません。

条例の趣旨を徹底すれば、議会は必要ありません。そういう条例を可決したということは、議会は、自己が信任に値しない、と自ら認めたのと同じであることが理解されているでしょうか。

ホ)文京区区民憲章研究会報告書には「自分たちが暮らす地域をどうしたいのか。これからどんな地域になってほしいのか。 町という単位でみた場合、自治体という単位でみた場合、毎日の生活から考えた場合、10年後・20年後の生活から考えた場合…。 いずれにしても、自治体政府が、大所高所から一方的に判断することが妥当でないことは明らかです。」 と書かれています。

その通りです。だから、大網をかけて将来の政策を包括的に縛る条例は、必要ないし、有害なのです。 必要なら住民が「参加」するでしょう。その「参加」の仕方は、実質が確保されるよう、その都度工夫すればよいのです。そうした方法を考え、実現するのが、その時々の行政と議員の仕事である筈です。

|

|

3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-27 02:40:59 [編集/削除]

◆【制定手続きが、間違っています。】 区民会議には区民を代表する資格がありません

イ)基本条例をつくる為に、区民会議を設けて、そこから答申を得、それに基づいて区が条例案を作成して議会に上程しました。 この手続き自体が、公平ではありません。区民会議とは何でしょうか。

ロ)本来、区議会が 「区民会議」 ではありませんか。文京区自治基本条例研究会の会長と副会長が、そのまま 「区民会議」 の学識経験者として横滑りし、会長、副会長となっています。 団体推薦委員六人は町会、PTAなど。 これに公募委員六人と区職員が二名、幹事も区職員一名。 団体推薦委員や公募委員の初会合での発言は、勉強させて戴きます、といった体のもの。 この人達に、17万区民を代表する何の正当性がありますか。

もしこれで区民を代表するといえるなら、区議会議員の選挙は不要です。 諸団体推薦枠を半数、公募枠を半数決めて、推薦され、公募してきた人を籤で選べばよい。

ハ)この 「区民会議」 において、主導したのは、研究会の会長・副会長であった東大の教授と助教授です。 それと行政。区民は彼らの恣意的行為に、「区民の意見」という仮装を着せるために、目くらましとして利用されただけでしょう。 これなら、当初から、行政が、その責任において作成するのが、責任主体を明確にする、公平な行政の在り方、と言えます。 そして内容の検討は、議会に特別委員会を設けて、(それこそが本来、正当な意味での 「区民会議」 です)、最低でも、自称 「区民会議」 が重ねた程度の会合は重ねて、答申 (議会が関与すれば別の表現になりますが) を提出するのが本来です。

ニ) 区議会以外に 「区民会議」 を区長自身と区の部局によって作られるということは、議会、議員が区民の代表とみなされていない、ということです。

|

|

4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-27 02:42:28 [編集/削除]

◆【内容が、間違っています。】 国家解体・外国人参政権・公権力私物化

《1》 意図的に作り出された新語が概念を混乱させ、公権力と公金の私物化を齎(もたら)すばかりでなく、国家主権の溶解の第一歩となります。

1-1)「協働・協治」とはなんでしょうか。 最終報告書2頁によれば「区民、地域活動団体、非営利活動団体、事業者、区が対等の関係で協力し、地域の情報、人材、場所、資金、技術等の社会資源を有効に活用しながら、地域社会の公共的な課題の解決を図る」 という「ガバナンス」の考え方を表す新しい表現です。 しかし、こうした新語が区民に共通に理解されることは極めて困難です。言葉だけが一人歩きし、勝手な解釈が横行する可能性が高い。そうなったら、行政が甚だしく混乱します。

1-2)「協働・協治」は、私的団体、恣意的集団による、公権力の分割であり、それは公権力の私物化です。区と区民や諸団体が「対等」であるためには、区が持つ公共性を区民や諸団体も持っていなければなりません。

区政において、区民も諸団体もある役割を有していることは当然です。 例えば、選挙、納税、住民登録などは区民や事業者が担っている役割です。 公共的な課題について、請願を始め政治的運動を行うこともそうです。 しかしそれらは、ここで言う「対等」とは異なります。

政治権利主体として「対等」であるならば、「公共性」においても「対等」性を有するのでなければなりません。 それは区と「対等」であるだけでなく、区民相互、区民と事業者や諸団体、事業者や諸団体相互の間でも同様です。

1-3)「協働・協治」で権利主体として区民や事業者・諸団体が対等なら、区民、事業者・諸団体は責任においても区と対等です。 行政責任を区民は如何に担うのでしょうか 。区やその職員が 「区民」 「事業者」 と 「対等」 なら、その職務専念義務、秘守義務なども「対等」でなければならなくなります。

1-4)「協働・協治」の権利主体に、議会が入っていません。 これは議会無視の思想です。 当然です。 各権利主体が対等に区政に参加するなら、どこに議会の必要性があるでしょうか。 どこに選挙をする意味があるでしょうか。

1-5) 最終報告からは、おそらく意図的に省かれた言葉があります。それは「自治体政府」です。「区民会議」の中間報告や「自治基本条例研究会報告書」には頻出する用語です。 これは平成12年の分権一括法による地方自治改革で地方自治体は、国の出先機関ではなく、国と「対等」になりました。この地位を「地域政府」といったり、「自治政府」といったりします。

1-6) こうした表現は、機関委任事務が廃止され、地域のことは地域で決める、という意味で地域の自主性に基づく、地方自治を徹底する、という趣旨であれば異論はありません。 しかし、国家と文京区があらゆる面で「対等」であるとする主張なら認められません。日本国家あっての文京区ですから。

しかし、地方自治体と国の「対等」を強調する主張は、「地球市民」として地域が国家を超える、という発想が根底にあります。 実際、他の自治体の自治基本条例では、その思想を明白に提示している所もあります。

パレスチナではあるまいし、「自治政府」という曖昧な用語を許すと、国家主権が危なくなります。(特に基地や米軍施設を持つ自治体では危険です。)

|

|

5 岩倉市の健全を願う者 2012-11-27 02:46:01 [編集/削除]

《2》 政治参加の権利主体に、国籍制限がありません。在日外国人も、例えば外国人団体である、朝鮮総連機関も、事業者や地域活動団体として文京区政に参加する権利を有することになります。

2-1) 上記①で述べたように、自治体政府と「対等」に「自治政治」に関与できるということは、法定の選挙権でこそないものの、事実上の外国人参政権です。 参政権は国民固有の権利ですから、憲法違反です。

例えば、外国人が営む店の前の道路を拡張するとして、その工事につき、その店の希望を聞く、ということはあるでしょう。 そういうことは、通常の行政の範囲のことで、事新しく「協働」という必要もありませんし、その外国人に何らかの「権利」を付与したものでもありません。 しかし「協働・協治」における「参画権」は外国人による「国民主権」の侵害になります。

2-2)「参画」の主体は、区民だけでなく、地域活動団体、事業者なども列記されています。文京区にある外国人のそうした団体が、区と「対等」に区政に「参画」して「協働・協治」することを許していいのでしょうか。

《3》既に委任された公権力(権限)が国法で決められているのに、新たな規定は必要ありません。

3-1) 区の責務、区議会の責務などが規定されましたが、それは既に国法で決まっています。事新しく制定する必要はありません。 屋上屋を架すような条例は不要です。

「区議会議員は、住民全体の代表者としての立場に立ち審議を進めます。」

「議員は、区民との対話に努め、その把握を行うことを大切にして欲しいと考えます。」 などと、中学公民教科書か高校生の議会見学感想文のような最終答申を読んで、議員は何も感じないのでしょうか。

3-2) 区議会が主体的に判断して適宜必要なら行うべき事を、一元的に決めています。 最終答申には、「区議会は、区民等と議員との直接対話の場の提供、区議会への住民参加を推進し、わかりやすく開かれた議会運営をめざします。」 と書かれていますが、これは条例で決めることでしょうか。 そもそも、議会には必要なことでしょうか。 議会の主体性が否定されている条例です。

|

|

6 岩倉市の健全を願う者 2012-11-27 02:47:27 [編集/削除]

《4》 「参画」とは、平時徴用、行政の責任放棄、活動家・恣意的団体による公権力横領です。

最終報告には、「区の政策立案・実施・評価の各段階に区民等が積極的に参画し、協働しながら公共的な活動に取り組むことが大切だと考えます。」 と書かれています。

4-1) 政策立案・実施・評価の各段階に積極的に関与できる区民とは、どの様な区民でしょうか。 その人達は、関与できない人を差し置いて関与し、自己の考えを実現するという、他の区民に対する優越権を、何を根拠にもつのでしょうか。 きわめて特殊な人しか関与できないでしょう。 関与、というのが、年に何回か集まって、思い付きを口にするだけ、或いは学識経験者の誘導に肯 (うなず)くだけ、というのでないならば。

4-2) 中間報告のまとめを区民に紹介した会合の参加人数は、区民会議委員を含めて約681名、葉書やメールで寄せられた意見は43件。合わせても724。 平成15年区議選の最低得票数1249票にも遥かに及ばず落選者の下から四番目に相当する数です。 区民参加での条例作りを謳いながらこれが実態です。 個々の政策となったらどうなるか。

4-3) 区と対等に政策立案に関与するの為には、様々なデータが必要です。 そのデータは行政が公権力を用いて集積したものです。 それを利用できる 「区民等」 は公務員としての制約を受けず権力 (情報の入手と政策立案) だけは行使できる特権的区民になります。 その様な区民の存在は許せません。

4-4) 区民が「協働」するとき、それに応ずる区職員は、正規の仕事として報酬を得て労働します。 これは区民はただ働き、職員は有給ですから、徭役(ようえき: 国家によって人民に強制された労働・律令制で、歳役(さいえき)と雑徭(ぞうよう)の総称)です。 戦時徴用であつても給料は支払われましたが、これはただ。徴用以下です 。区の支出削減のために区民に徭役を課すのが、「協働」です。

【条例の根底には、全体主義的発想があります。】 理想社会構想に基づく社会改良主義こそ全体主義そのものです。

現在の区政に、問題は沢山あるでしょう。 しかし、それの解決は、具体的施策によるべきです。「協働・協治」という曖昧で無責任な概念を弄ぶことからは、何の解決も生まれません。

研究会報告書や最終報告を読むと、理想社会をこうと規定し、その実現の為にはこういう条例が必要だ、という発想が根底にあることがわかります。 これが全体主義です。 旧ソ連や共産党中国、北朝鮮、ナチスやカンボジアのような暴力的強制を伴わないので一見結びつきませんが、それは大衆消費社会出現後の全体主義だからです。 いわば先進国型の全体主義なのです。

そもそも、国政においても、着実な経験の蓄積、歴史の智慧の伝承、具体的で有効な政策の実施、政治責任をとらせうる政治体制といった本来的に意味での「民主政治」の為には、国家全体を思想的に統括することに成りかねない成文憲法主義は、必ずしも望ましいものではありません。 諸般の政治情勢からその手法を採らざるを得ない場合も、出来る限り、社会のイデオロギー化=硬直化をさける様に運営するのが憲政のあるべき姿です。

地方自治においては、より身近な政治として、自由と衡平を実現するためにも、「不文憲法主義」を貫くことこそ、必要です。 それが国政に対して、地方が主体的に貢献して、我が国の伸びやかな発展を担保する道です。

自治基本条例の危険性(文京区を例とした資料).doc

http://www6.atwiki.jp/sanseiken/?plugin=ref&serial=230

|

|

|

|

|

1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-21 00:14:12 [編集/削除]

『 現在のところ、顕在化している実害がないので、各都道府県も政府も動くことはない。』

それほどの自主自律性や独立性が、国家により日本国憲法により担保されている団体ということなのだということか・・・?

【 本題 】

各自治体は、それぞれ自らの意思と権限と責任に基づき公共事務を行うその自治体が、それぞれが自らの意思と権限と責任に基づき決定する住民により構成されるといえ、その自治体の意思決定は、他からの干渉なしに自由に行われる。 ただし、日本国憲法、地方自治法、その他の法令により規律される。

【 最高裁判決 】

最高裁判決判例には、『地方自治の本旨』が通底している。当然のこと。

------------------------------

【 最高裁判決 昭和38(1963)・03・27. 特別区長公選制廃止事件 跳躍上告審判決 】

「 憲法が特に一章を設けて地方自治を保障するにいたつた所以(ゆえん) のものは、新憲法の基調とする政治民主化の一環として、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は、その地方の住民の手でその住民の団体が主体となつて処理する政治形態を保障せんとする趣旨から、・・・ また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである。」

------------------------------

【 結論 】

各自治体においては、自主自律性や独立性が、国家により日本国憲法により担保されていることは明白であり、そのそれぞれの自治体の自決権者が住民であることは、ご覧の通りです。

よって、岩倉市の「自治基本条例」案においては、日本国憲法の精神、及び 地方自治法の精神に明白に違背し、違反です。

市長は、10年ほど前から「自治基本条例」について学んでいたということです。

次回岩倉市長選挙

平成25(2013) 年1月20日(日曜日) 投票。

平成25(2013) 年1月28日(月曜日) 任期満了。

市議会議員は、おそらくすべて「自治基本条例のつくり方」(「自治基本条例」のマニュアル本。著者 松下啓一 相模女子大学客員教授。自治労関係者。)を読み、通称 国際文化アカデミー(滋賀県大津市・市町村自治体の幹部を含む職員の研修機関。)で、「先進的な」研修を受けてきたものと思われます。(一人は、友人が直接確認しています。)

現法制下で奉職する彼らが、地方自治の精神をたやすく踏みにじり、これは、20年計画として行われていると、八木教授は指摘しています。

左翼らに都合のよい社会の実現に加担していることに確信犯として、あるいは受動的で気づかないままに、皆さんの自治体を毀損し、皆さんのお子さんや、お孫さんが健やかに育つ環境を塗り替えようとしています!

それは、当然に、皆さんの総意によるものではありません!

市長・市議会議員・岩倉市役所 企画財政課 企画政策グループはじめ、市役所職員ら(自治労関係職員含む)らは、確信的に住民を軽視しています!

市議会議員らは、「他の自治体でも制定しているから。」とか、この条例制定により何らかの利権が発生するのではとか、この岩倉市に自治体外の人々も巻き込んだ「市民」の定義があってもいいじゃないかとか、そういう浅薄さは、もはや奸智に長けた者らの思うつぼ。

この条例案条文や他の自治体の条例をまともに読め込めば、いずれ二元代表制の意義もなくなっていくだろうことは、分かりそうなもの。 緩慢なる自殺行為を、自らの愚かさで仕上げていくようなもの。

|

|

2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-21 00:15:42 [編集/削除]

愛知県岩倉市「自治基本条例」・「市民」・憲法違反の論証 (2)

「日本国憲法」

第8章 地方自治

『 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。』

『 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。』

最高裁判決判例には、『地方自治の本旨』が通底している。当然のこと。

------------------------------

【 最高裁判決 H7(1995).02.28 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 】

■主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。。

「 ・・・ 憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解される・・・。 」

( 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 ・・・)

------------------------------

(※ ちなみに、傍論部分を「最大限尊重」するとした、当時の菅 直人内閣の政府答弁については、平成7年の最高裁上告審判決においての判事であった園部逸夫は、「ありえない」としている。 また、彼はほかにも「傍論」部分の見解として、「政治的配慮があった。」「なだめるため。」「これは傍論にもならない。」などとも発言している。)

「最高規範性」、「自治体の憲法」を謳うことは否定はしませんが、ただ、このように条例化して住民らに拘束義務を負わせる内容のものは、単に理念(総務省担当職員)ではなく、日本国憲法 第94条に違反しています。 (条例にいう、『法体系の構築』って何でしょう?)

各自治体においては、自主自律性や独立性が、国家により日本国憲法により担保されていることは明白であり、そのそれぞれの自治体の自決権者が住民であることは、ご覧の通りです。 各自治体に他の自治体の人々が、まして市政運営にまで関与する余地など、まったくありません。

たとえば、愛知県に通勤・通学、または活動しているからと、岐阜県や三重県の人らが愛知県の県政運営にまで、法的根拠もなく県政運営の経験もない『素人』らで構成される『「県民」会議』が関与することなどありえますか?

岩倉市の「自治基本条例」案にいう「市民」の定義は、まったく意味がなく、この条例がいかに苦しまぎれのこじつけで構成されているか、あるいは隠そうとしていた意図が見えてくるものかは、もうお分かりになられたと思います。

市長・市議会議員・岩倉市役所 企画財政課 企画政策グループはじめ、市役所職員ら(自治労関係職員含む)らは、確信的に住民を軽視しています!

岩倉市の皆さんは、そんな彼らに、血と汗から成り立つ税金から、俸給・報酬を与えて、この自治体岩倉市を毀損させています! 皆さんも、間接的に、この自治体岩倉市を毀損しています!

現法制下で奉職する彼らが、地方自治の精神をたやすく踏みにじり、これは、20年計画として行われていると、八木教授は指摘しています。

この「自治毀損条例」は、廃案にすべきです!

たとえ、住民寄りに手直しがされたとしても、廃案にすべきです!

この条例がなくても、各法令によるソフトは揃っています。

あとは、見識のある人々による運用次第です。

そういう人々を、議会、市の代表として送りだすのは、まさに住民である皆さんしかおりません!

いったんこの条例が制定されてしまうと、改廃は極めて困難です!

お近くの議員らにこの危険性をお伝え下さい!!

彼ら議員らに、最終決定権があるからです。

せめてこういったユーチューブの動画ぐらいは見ろと言ってやればいいのです!

「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです。

|

|

3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-21 00:17:54 [編集/削除]

他との重複部分がありますが、ご了承下さい。

【 策定委員会 】

今回提示された岩倉市「自治基本条例」案 の策定委員会委員らは、皆さんの代表者ではないということ、つまり、皆さんが負託しておらず、代表者としての権限がないということ。

私たちの代表者は、第一義に、私たちが議会に送りだした選良としての議会議員であり市長であり、今回の場合、偏りが危惧される 単純に一般公募者であるということ。

10名全員まったくの素人で、10名の担当職員がレクチャーをしているとのことでしたが、そもそも委員らは一般公募(この時点ですでに自治体外の人々も、対象になっています。)により集まった人らであり、時間的余裕のある人らであったり、ある意図(悪意)をもって応募したのかもしれない人らであり、公正性・公平性の担保がない人らでもあり、その応募者の選択は 条例を手掛ける岩倉市役所企画財政課企画政策グループ(どの自治体にもたいていは、自治労職員がいる。)の手によるものであることから、恣意的選考も可能であることを考えてみると、ここには二重の公正性・公平性の担保がないということになります。(策定委員会そのものや、公正・公平な委員選出であれば、否定はしません。)

また、今回の場合、委員らが単なる行政側の都合・アリバイ作りに利用されている感が否めません。

また、公正性・公平性の担保がない策定委員会(アドバイザー、企画政策グループ職員らを含む。)により、

・「最高規範性」「自治体の憲法」を謳い、

・(国籍要件のない)「市民」や議会や執行機関は、この条例の遵守義務を負い、

・市の最上位計画の総合計画や各種条例までも包含し、

・自治体外の人々も「市民」として市政に関与し、

・「市民」の権利義務が拘束され、罰則規定も設けられる条例が作成され、制定・運用しようとするもの。

まさに、独善・利己的な形態であり、住民軽視! 岩倉市の皆さんは、侮られています!

【 住民投票 】

岩倉市「自治基本条例」案 の 第12条(住民投票)は重要なものなので、申し上げておきたいのは、もっともらしく「地方自治法」を持ち出してしてはいますが、この住民投票の規定は、いずれ「市民投票」に大化けすることです。なぜなら、この条例の主権者は「市民」(第2章 市政の主体 解説・第1条(目的) 解説)であり、住民投票対象者の住民と「市民」との権利利益の観点からも、その整合性には論理矛盾が生じているからです。

また、この条文自体、案としての説明が不十分であり、住民である外国人も対象にしており(条例自体に国籍条項がない)、「常設型住民投票条例」の狙いから、外国人参政権への布石であることは間違いのないことで、国家・国民主権と安全保障の観点からも、危険性として大きいものです。

この条例に見る「市民」・住民投票は、『外国人地方参政権が、直球勝負で受け容れられないため』 の婉曲手段ということでしょう。

また、その運用次第では、自治体の政策決定が大きく歪むこともありえるということです。 なぜなら、その自己矛盾ゆえに必然として起こりえることに、住民の意思により負託された議会と、『主権者』としての「市民」が構成する「審議会」 との『意思』の衝突があり、そこに実務上の混乱の発生に乗じての住民投票(この段階では既に「市民投票」に大化けしている可能性があります。)が行われれば、岩倉市における市長選挙や市議会議員選挙にみられる投票行動率の低さや、昼夜の人口移動の大きい中での ある意図をもった個人や活動組織団体などによる大量投票行動などにより、条例遵守義務を負う議会自体 (当然市長も) が地方自治の本旨を毀損していくことは十分にありえることです。

この条例は廃案にすべきです!

たとえ、住民寄りに手直しがされたとしても、廃案にすべきです!

私は敢えて申し上げます。

愛知県岩倉市「自治基本条例」・「市民」・憲法違反 検証

(1)

(2)

https://www.youtube.com/watch?v=1H_m4dzVRuY

愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ リンクURL

https://www.youtube.com/watch?v=OrhhFF4LdZU

|

|

4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-21 00:24:59 [編集/削除]

岩倉市「自治基本条例」案

(住民投票)

第12条

市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。

2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。

3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

【解説】

住民投票に関する既存の制度としては、地方自治法第74条における直接請求があります。有権者の50分の1以上の署名を集めることによって、市民側から条例案を発議することができます。そして、議会でその条例案が議決されて始めて住民投票が行われることになります。実務的には、住民投票を行わなければならないほどの重大案件時には、議会もねじれていることが多く、署名が行われても条例案が否決されるおそれもあります。よって、あらかじめ、条例を制定しておくことにより、市民の権利を保障するというのがこの条文の意味です。

|

|

|

|

|

1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:46:15 [編集/削除]

愛知県岩倉市「自治基本条例」(1)

---≪ 引用はじめ ≫---

岩倉市の自治基本条例案の場合、

・岩倉市の「最高規範」としての位置づけを明文化。

(「自治体の憲法」という認識でもある。 憲法の精神に違背し違反(第九十四条) 。)

・条例改廃の難易度は、日本国憲法並みとなるおそれ。

(条例・法律などの改廃は、制定時よりもはるかに労力が大きい。)

・実質的ないわゆる外国人参政権となる、「常設型住民投票条例」化のおそれ。

(「常設型住民投票」は、実質的な外国人参政権と指摘されているもの。岩倉市のこの条例案の策定手引書の参考自治体の多くはこれを採用しており、条例案や策定手引書では明らかにこれを提示している。)

また、私が思う制定の動きとして、

・なんとしても、この条例を制定する(子条例・孫条例へと拡大させたい)こと。

・この条例に盛り込みたい重要な内容は、

自治体外の人々を「市民」と定義すること(この条例には国籍条項がない)、

「住民投票」と名乗る、実質的な外国人参政権の付加、

「協働」

(と、住民を含めた 「市民」・首長・議員・行政職員(機関)を拘束可能な条文内容のもの)のみ。

あとはカモフラージュとしてまぶされたもの。

実際、『市民憲章や宣言』『防災計画』『議会・行政職員の綱紀や規律』などとして収めてしまうことで足りる内容のものが多く、住民を拘束し罰則規定が設置できる条例の内容に喫緊の課題はないこと。

・また、何よりも今回の『策定委員会』委員らは、私たちの代表ではないということ。

市長の任意性格を帯びた、二元代表制における議会軽視・住民軽視の組織であること(「団体自治」「住民自治」を謳いながら、公募時点で自治体住民本位ではない)。

そして、私が見てきた一連の岩倉市での「自治基本条例」制定の動きとして、条例案の周知・広報が不徹底であり、不作為ともみられ、住民軽視であること。

「自治基本条例」を、「最高規範」「自治体の憲法」「市の最上位計画である総合計画をはじめとした各種計画・各種条例の最上位に位置づけ」を謳いながら、条例案の閲覧方法が、市役所 情報サロン(1階)・企画財政課(6階)と、岩倉市ホームページ(PDF。当初はword形式のみ。)、携帯からの閲覧はごく最近。

また、市の広報紙には 条例案掲載が11月1日現在においてもなされず、パブリックコメント募集期間(平成24年10月2日~10月15日)と短期間のなか、その意見提出は PC からのみ。(提出用紙を印刷して提出はできたところから、誤解を招く表現となってしまい、お詫びいたします。

ただ、これを書き込んでいる時点でも、市広報紙にはこの条例案の掲載はありません。

残念ながら、確信的な情報遮断が行われているのは、事実です。

この条例案は、たとえ手直しされたとしても、廃案にすべきです。

そもそもの意図が邪だからにほかなりません。

これをご覧の岩倉市の皆さんは、特に、お子さまやお孫さまがこの先も安心してお育ちになることを願われるならば、この条例案を周知して下さい。)

|

|

2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:48:56 [編集/削除]

本来、このような住民においての重大案件は、10月2日以降の条例案作成直後において、市役所内やホームページでの掲載のほか、市広報紙については、パブリックコメントの期間の関係から臨時号を発刊して、条例案全文と提出用紙を掲載する、及び広報車の活用など、各地域にある広報掲示板(市のものに限らず、マンションやアパート、団地など)や(特に、人の出入りの多い)公共施設などや駅構内、自治会の回覧板などや地元のお店やスーパーやコンビニ、その他の人の目がつきやすい場所へのポスターなどの掲示協力依頼、各家庭へのチラシ配布など、地元の協力に基づけば、予算があまりかからない方法での周知は可能であるにもかかわらず、明らかに多くの人らにこの条例案を閲覧してほしくないという意思が働いていると言えます。

換言すれば、PC を持たず、岩倉市庁舎に行かれない人、広報紙や携帯からの閲覧の機会のない人らは住民ではないと言っているに等しい行為を平然と行っているにほかならず、条例条文に散りばめられた耳触りのよい言葉の羅列、障害者に配慮した云々とする解説ページや、シンポジウムの際の手話通訳の方の良心は単なる見せかけのパフォーマンスとして、主催者たる岩倉市役所企画財政課企画政策グループはじめ、これを看過する市役所職員全体や市長の偽善や欺瞞として、あらためて私たちに露見させたということでしょうか?

一方、市会議員(保守系)の方々へ電話を入れたのですが、その電話番号は、数人の議員を除いてファックス機能のない方ばかりです。(これでどうして市民の声が??)

その中でお一人、直接電話口に出られ、その時のやりとりで分かったことは、読んでいる本が、各自治体職員はこれを参考に条例を書き上げるといわれている「自治基本条例」のマニュアル「自治基本条例のつくり方」(著者:松下啓一 相模女子大学客員教授/自治体学会/日本NPO学会などの会員で、自治労関係者。 国の関係機関である通称 市町村アカデミー(千葉県千葉市)にて講師もしています。)

そして、今回この議員が研修されるという、同じく国の関係機関である大津のセンター、通称 国際文化アカデミー(滋賀県大津市)は、市町村自治体の幹部を含む職員の研修機関で、岩倉市役所職員の中にも、いずれかで「先進的な」研修を受けている者がいると思われます。

その彼らが各自治体へ「先進的な」影響をもたらし、行政職員らや議員らへ、宗教的教条よろしく吹き込んでいるものと思われます(自治労職員はもちろん確信的に)。

もはや、議員さんは取りこまれてしまっているのか・・・?!

それにしても、住民のみならず、こういう議員らが多ければ、そういう『お気楽さ』につけ込もうとする者らにとっては、まさに『御しやすい』ということでしょう。

無知で主体性のない者らが新興宗教にハマるさまに似て、自らの思考によるものでもない思想を理解したのみでその気になれるあさましさは、まさに教条的であり(ちなみに、共産主義思想も)、彼ら市長や行政職員らや議員らは、意識的にせよ無意識的にせよ、いずれ活動家として大きく自治毀損に貢献していくことになることは明らかです。

一番の被害者は住民になるのです。

精査の目をもって考えていくまさにその時です。

自治体の主体は、住民です。 そして、【 責任主体としての私たち 】は、首長、議員、行政機関などに【 負託 】しているのです。 首長、議員、行政機関などはその責任を託されているのであって、単に信頼関係で構築されたのではないということです。(国家と国民との関係も、概念としてはまったく同じことです。)

「自治毀損条例」は、私ら岩倉市を思う人々にとっては必要ありません!

これに賛同する者らは、私ら岩倉市を思う人々にとっては必要ありません!

「自治毀損条例」は、邪な連中以外には不要です!!

---≪ 引用おわり ≫---

|

|

3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:52:23 [編集/削除]

≪ 参考資料 ≫

※「自治基本条例」の研究者の中には、「人権侵害救済条例」の設置を主張する者がいます。

※ この「自治基本条例」は必要ないとする自治体議会議員は多数います。

※ この「自治基本条例」のマニュアルが、「自治基本条例のつくり方」であり、各自治体職員はこれを参考に条例を書き上げるため、各自治体の「自治基本条例」は似たり寄ったりになるといわれています。著者の松下啓一氏は、相模女子大学客員教授、自治体学会(大森 彌(わたる)氏・岩崎恭典氏も)・日本NPO学会などの会員で、自治労関係者。

※ 現在、およそ200の自治体が、この「自治基本条例」を制定していますが、次第にこの条例の危険性が理解され始めています。

※ 群馬県高崎市では、憲法に精通した方や、この「自治基本条例」の危険性を知った住民らにより廃案になりました。

※ この条例案は、いわゆる「松下(圭一)理論」に依っていること。「松下理論」は、簡単にいえば、反権力・国家解体論といえ、この理論を展開すれば、世界市民主義(コスモポリタニズム)・超国家主義へと必然的にいたる、現時点でも異端のものです。(ロシア革命後、ソビエト連邦は一時期、世界革命による世界市民主義(コスモポリタニズム)を指向した。)

また、松下圭一は民主党の政策ブレーンであり、菅直人や仙石由人や江田五月らは「松下理論」の強烈な信奉者でもあります。 民主党内では、彼の支持者は多い(鳩山由紀夫・原口一博など)、離党した小沢一郎(「国民の生活が第一」)など。 )

( こうして時間が過ぎ、あらためて見てみると、あながち言い間違いとも思えません。↓

youtube 原口一博の本音が出た瞬間 「いかにして国を転覆させるか」

/01/29 )

|

|

4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:57:06 [編集/削除]

『「市民主権」とは、「国民」以前に「市民」が政治の主体であるという話であり、「分節主権」とは、中央政府と地方政府の対等併存論で、「地域主権」のオリジナルな発想がここにあると言える。

政治決定は「市民」から出発して、市町村、都道府県へと上昇し、国は、市民・自治体レベルの政策の「調整・先導機構」に位置づけ直すべだと松下氏は述べている。・・・

こうした主張の元にあるのが「複数信託」説だ。市民が原初的にもつ政治権力が、国と自治体に二重に信託されたとする憲法解釈である。だから自治体は行政権や立法権ばかりか、国法の独自解釈権も持つと氏は言う。

しかし、地方自治権の根拠をめぐる学説は、国の統治権や憲法の規定に由来するとの学説が一般的であり、複数信託説は異端の学説である。

ともあれ、こうみてくれば、「市民自治」論の正体が分かろう。それは結局、国家主権や国家統治の観念を一掃するための左翼的解釈改憲の試みなのである。言い換えれば「市民自治」論は、憲法の国民主権の原理を換骨奪胎(かんこつだったい・骨を取り換え、胎(こぶくろ)を取ってわが物として使うこと)して、国家に抵抗する市民運動や自治体権力を正当化するためのイデオロギーなのだ。むろん、そこで言う「市民」が、国籍を前提としない「市民」であることはもはや指摘するまでもなかろう。・・・』

|

|

|